労働新聞 2016年2月25日号・4〜5面 労働運動

16春闘に際して訴える

安倍政権を打ち破り、

国民多数の独立・自主の政権を

生活できる大幅賃上げを!

アベノミクスの正体を見抜き、

労働者自身の団結した

力で闘おう(上)

高畑 勇夫 |

2、苦難の根源は、多国籍大企業を中心とする資本家の法外な搾取と収奪の攻勢、それを保証した歴代政権の政治

【上】では、今春闘を闘うにあたって、労働者の間に広がっているアベノミクス、「脱デフレ、経済好循環」論への幻想を打ち破ることが重要として、労働者の立場から検証し、暴露を試みた。

アベノミクス、とりわけ「異次元金融緩和」政策の本質が、通貨の大量発行による通貨価値の下落、つまりインフレ政策であり、労働者にとっては実質的な賃下げ政策にほかならず、「経済好循環」などにダマされてついていけば、自らの首を絞める結果になる。

それは一方で物価高、他方で労働コストの削減を通じて労働者に対する収奪、搾取をいちだんと強めるなど、企業、資本家にとっては極めて有利な政策で、最高益を更新したこと、とりわけ輸出大企業にとっては円安効果よっても暴利をむさぼったこと等々を暴露した。

【下】では、労働者の増大する苦難を打開するために、その基礎となっている賃金実態の推移に踏み込んで分析し、苦難の根源を明らかにしたい。

(1)わが国労働者階級の賃金は、97年をピークに20年近く下がり続けてきた

わが国労働者の平均賃金は、一九九七年をピークに二十年近く継続的に下がり続けてきた。

五人以上(一般労働者・パート)の現金給与総額は、九七年には三十七万千六百七十円であった。それが二〇一五年には、三十一万三千八百五十六円に減った。月収で五万七千八百十四円、一五・六%の低下、年収にすれば約七十万円減ったことなる(厚労省、毎月勤労統計調査)。

経過を見ると、九七年をピークに継続的に下降線をたどっていたが、〇九年にはリーマン・ショックの影響で五万六千三百三円も激減、その後はリーマン・ショック以前の水準を回復できずに停滞が続いている。九七年以前は統計記録がある七〇年から三十年近く上昇していた。

したがって、この二十年近くの継続的賃金低下は、戦後わが国の賃金の歴史においてかつて経験したことない深刻な事態である。

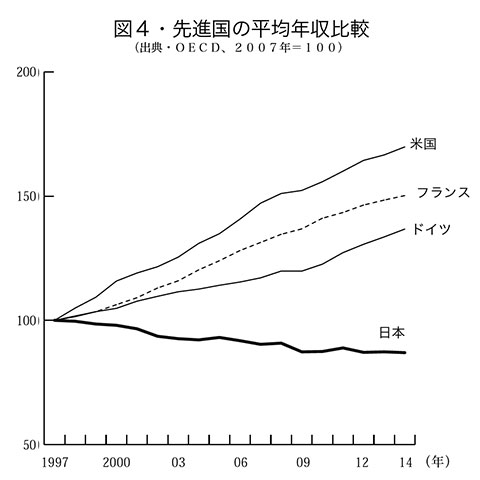

これが誇張でないことは、主要先進国との比較からも明らかである。各国の通貨であらわした平均賃金は、韓国がダントツで一九九・六と約二倍になっているのをはじめ、米国が一六九・八、もっとも伸び率が低いドイツでも一三六・七。これとは対照的に、日本だけが唯一▲一三ポイントの八七となっている!(図4)

わが国の平均賃金の長期的継続的低下の要因について、政府や財界は、もっぱら一般労働者が減り、パート労働者が増えたことによるものと説明している。だが、それは正確でない。一般労働者の賃金低下というもう一つの重要な要因を隠すペテンである。

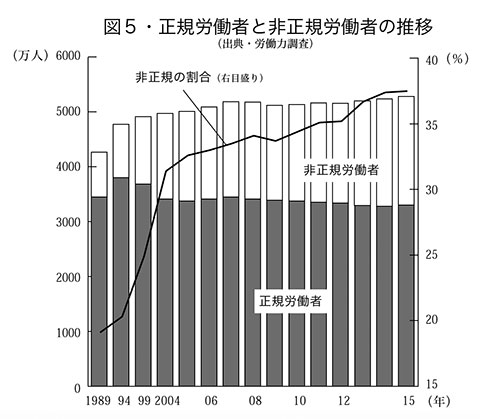

確かに九七年以来、一般労働者は減り続け、一五年には三千三百二十一・八万人へと百六十五・七万人減少、対照的にパート労働者は激増、一五年には千四百五十五・一万人へと八百十一・三万人増加、なんと二・三倍化した。こうした労働者構成の変化が賃金低下の主要因であることは言うまでもない(図5)。

しかし、それが全てではない。この期間に一般労働者の賃金そのものが引き下げられている! 四十二万二千六百七十八円から四十万八千四百十六円に、一万四千二百六十二円、三・四%も減っている。パートの賃金は、九万四千七百三十五円から九万七千八百十八円に、わずかに三千円余りだが増えた。

したがって、一般労働者の賃金引き下げの事実を見逃すなら、この異常な事態を全面的に理解できず、打開策を正しく見出せないことになる。

これら以外にも賃金の長期的低下の見逃すことができない要因として、産業間、企業規模間、雇用形態間、男女間などの賃金格差問題があることを指摘しておかねばならない。

これらの要因による賃金の長期的継続的低下の結果、わが国労働者の賃金水準による全体像の現状はどうなっているか。就業構造基本調査からおおざっぱに描き出すことができる。

九七年から一二年までの十五年間に、低賃金層の労働者が急激に拡大し、貧困化が進んでいる。年収百五十万円未満の低所得層が全労働者に占める割合は、九七年には一八・九%であった。それが一二年には二四・九%に六ポイント増加した。とりわけ若年労働者の割合が高まった。

次の年収百五十〜三百万円未満層も、二四・七%から二九・九%に拡大した。こうして年収三百万未満層は、八・六ポイント増加して全労働者の五四・八%、五割を超え三千万人に迫ろうとしている。対照的に「中流」と言われる四百万円以上層はいずれの層も減った。

年収二百万円未満のいわゆるワーキングプア層は千八百二十二万人、全労働者の三二・五%に増え、そのうち非正規労働者は千四百九十七万人、八割以上を占める。また、二百万未満層に女性が千三百四十八万人。

以上から明らかなことは、わが国労働者階級の賃金は九七年以降長期的継続的に引き下げられてきた結果、年収三百万円未満の低所得層が全労働者の半分を超え、働いてもまともに生活できない、いわゆるワーキングプア層が三割を超えるほどに貧困化が進んだということである。

平均賃金は、本来、労働者がまともに生活できる金額、労働の疲れをいやし労働能力を維持し、子供を産み育てていくのに必要なだけの生活資料を確保できる金額である。こんにちの日本では、もはやそのデッドラインを超える労働者が三割を超える事態になっている。結婚したくてもできない労働者が激増しているのである。「人口減少時代」などと危機感をあおるが、こうした労働者の貧困化の必然的帰結と言うべきであろう。

(2)その根源を明らかにしなければならない

こんにちの労働者の苦難の根源を明らかにするために、苦難の基礎をなす賃金が長期的継続的に低下している実態を確かめた。

ではなぜ、わが国では二十年近く賃金低下が続いているのか。

賃金は、労働者が企業で働いて生み出した富(付加価値)の一部から支払われるが、その額は、企業の側の取り分(利潤)と相関関係にある。賃金が減らない限り、利潤は増えない。賃金が増えれば、利潤は減る。だから、企業の側は、景気が良くても、悪くなっても、労働者の賃金を切り下げて、利潤を増やすことに腐心する。企業同士の競争が激化すれば、勝ち残るために、さらに賃金を引き下げようとする。

そうした観点で見るなら、こんにちの労働者の貧困化の根源は、九〇年代後半以降、リーマンショックを経てこんにちに至るまで、企業が競争に勝ち残り、利益を最大化するために行ってきた賃金引き下げの攻勢にあることは、大方見当がつく。

九〇年代後半、わが国企業はバブル崩壊に直面するなか、冷戦後のグローバル競争の大波にさらされた。その危機を乗り切るためにわが国大企業は、「高コスト構造の是正」「資本効率重視の経営」に転換、かつてない過酷さで労働者と国民に犠牲を押し付けて、利潤を確保し、生き残りを図った。

設備、債務、雇用の「三つの過剰」を削減するために、「選択と集中」を推し進め、工場閉鎖、リストラを大規模に強行、中小企業には「原価低減」を強制する一方、労働者には首切り、希望退職、賃金カット等々「労働コスト」を容赦なく引き下げた。企業の倒産件数は九八年に二万件に迫り、〇二年まで続いた。失業者も激増、九九年には三百万人を超えた。九五年日経連が発表した「新時代の日本的経営」は、戦後以来の「日本的労使関係」を資本の側から投げ捨て、総額人件費の管理徹底、雇用の流動化を加速するなど、「労働コスト削減」の新たな戦略指針となった。

見逃してならないのは、政治が大企業を支援し、利益を確保する上で大きな役割を果たしたという事実である。歴代の自民党主導政権は、持ち株会社の解禁、分社化手続きの簡素化、会社分割法、派遣労働の原則自由化、法人税などの負担軽減等々。

こうした政治権力の力によって、大企業はバブル崩壊後続いていた危機を乗り切り、売上高が減っても営業純益を確保し、さらには経常利益を増大させて、内部留保を蓄積できる道を拓いた。

こうした「コスト削減重視の経営」は、危機乗り切りの一時的なものではなかった。

二〇〇〇年代に入っていざなみ景気と言われたリーマン・ショック前まで続いた景気拡大期。大企業は空前の利益を独り占めする一方、労働者にはおこぼれも回さず、コスト削減を徹底した。株主への配当金を三倍以上にも増やし、内部留保を積み増した。

〇四年には、製造業への派遣労働が解禁となり、低賃金で不安定な非正規労働者が急速に増加した。こうして、〇二年から〇七年の間に、大企業の労働分配率は一三・五ポイントも低下した。

〇八年九月のリーマン・ショックでわが国経済、企業もかつてない危機に直面した。

経団連は、〇九春闘に際して「労使一丸で難局を乗り越えよう」と労働組合側へ呼びかけながら、リストラ、首切り、賃金カットの「コスト削減重視の経営」に血道を上げ、V字回復を図った。

上場製造業各社は、一年間に人員削減や生産拠点の統廃合などで固定費を二兆八千億円も減らした(削減率は過去二十五間で最大)。上場企業の一〇年三月期決算では、過去最大の六十五兆円のコストを削減し、二桁減収にもかかわらず、二割強の経常増益を確保した。賃金は、製造業大企業で〇九年度に七十万円減らされたが、一〇年度には二十七万円戻っただけだった。

政府は、この時期にも、窮地に陥った大企業を救済、支援するために、惜しげもなく膨大な財政投入と金融緩和を行った。中小企業向けとされていた「雇用調整助成金」を、日産、ソニーなど大企業は万単位の人員削減をしながら、賃金コストを削減するのに使った。「エコカー補助金」「エコ住宅」等々。

さらに、リーマン・ショックを機に大企業は、新興国への拠点移転、海外シフトを加速させた。ここでもまた、政治による手厚い支援が行われた。

「強い日本を取り戻す」をスローガンに掲げて登場した安倍政権以降、その傾向はいちだんと露骨になった。円高、原発再稼働、環太平洋経済連携協定(TPP)、労働の規制緩和、法人税減税など財界が要請した「六重苦」に直ちに手を打った。「世界で一番企業が活躍しやすい国づくり」を掲げて、さらに促進しようとしている。

アベノミクスの第一の矢「異次元の金融緩和」、インフレ政策がいかに大企業、とりわけ輸出大企業に暴利をもたらす一方、労働者には実質賃金の低下と搾取の強化をもたらし、中小企業にも原材料高で困難をもたらしたか、その一端は上で述べた。

安倍政権は「経済の好循環実現のため」と、「賃上げ」を要請しているが、それは大企業のための好循環であって、労働者には政権への幻想を振りまく狙いを持ったものである。

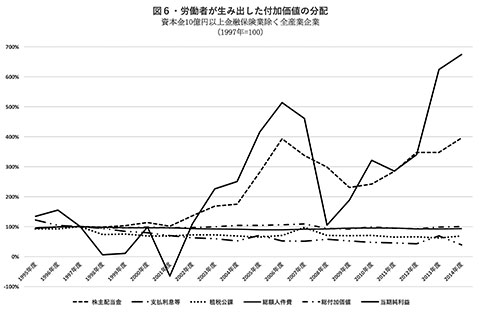

二つの図は、こんにちの労働者の苦難の根源を暴露するためのものである。

【図6】には、付加価値の分配がどのようになってきたかを示した。九七年度を一〇〇として一四年度までの変化が一目瞭然に分かる。総付加価値は、一四年が一〇〇・四とほとんど横ばいだが、労働者の人件費(賃金+福利厚生費)が削られる(九三・六)一方、企業の側の純利益は六七三・六とまさに激増、株主への配当金も三九五・七と四倍加した。この二十年近く労働者が働いて生み出した付加価値が、まさに一方的に企業の側に略奪されている!

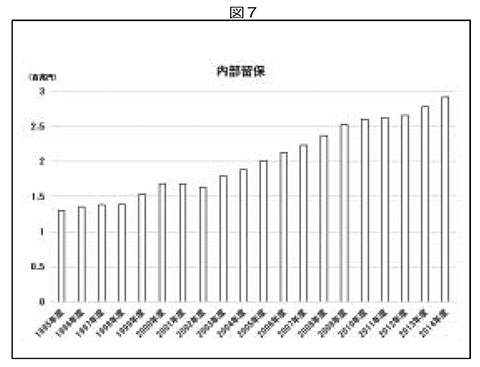

【図7】は、内部留保の推移を示したものである。九七年度には百三十八・一兆円だったものが、一四年度には二百九十二兆円に、なんと二・一倍となった。資産合計の三七%となり、過剰蓄積である。

結論。こんにちのわが国労働者の苦難の根源は、労働者が生み出した富(付加価値)に対する多国籍企業を中心とする企業による「略奪」である。大企業は九〇年代後半からのバブル崩壊後の危機を乗り切り、グローバル競争に立ち向かうため、またリーマン・ショックの危機を乗り切り、利益を確保するため、海外シフトを加速する一方、労働コスト削減に血道をあげてきた。

自民党主導、あるいは亜流政権の政治、多国籍企業を中心とする対米従属の政治が政治権力の力によって大企業の「略奪」を合法化し支えた。

したがって、この勢力との闘いを抜きに、苦難を脱却できない。

3、どう闘うか

(1)連合指導部の労使協調路線の総括が求められている

労働組合は、そもそも資本の野放図な賃金切り下げに抵抗する手段として生まれた。

したがって、どう闘うべきかを考えようとすると、労働組合の側には、この間の多国籍企業を中心とする企業の側の賃金切り下げ、付加価値の「略奪」と、それを支えた歴代政権の政治に対してどのように闘ったのか、総括が求められる。最大のナショナルセンターである連合の責任は大きかった。

結果から見れば、個々の組合に例外はあったとして連合が十分に闘えず、大企業の側の攻勢に抵抗できなかったことは歴然としている。現状を打開しようとするなら、いい加減でない、真剣な総括が必要であろう。

われわれは、連合指導部の労使協調型労働組合主義の考え方こそが大企業の攻勢とそれを支える政治と闘えなかった理由であり、この克服、転換なしに本格的な反撃は組織できないと若干の事例をあげ指摘する。

一つ目の事例。

九〇年代後半、バブル崩壊とグローバル競争の危機に直面した大企業は、労働者に犠牲を押し付けて乗り切るために、重宝してきた「日本的労使関係」を投げ捨て、容赦ない首切り、人員削減、賃金カットなどに血道をあげた。

その時期、財界が連合指導部に呼びかけたのが、「新たな労使関係の課題と方向」(九九年五月、日経連)である。そこには「企業と従業員、労働組合との立場、役割を従来以上に明確にしつつ日本の良さを生かした労使関係を築く努力を、労使は今後とも続けていく必要がある」とある。石油ショックを乗り切ったように、これまで長期に育成してきた労働組合の労使協調指導部の助けを借りて、もう一度危機を乗り切る狙いであることははっきりしていた。

連合指導部は、これに積極的に呼応した。「二十一世紀を切り開く連合労働運動――二十一世紀連合ビジョン」(二〇〇〇年十月)には、「あらゆるレベルにおける参加を追求する」を戦略方針として掲げた。危機に際して連合として「参加路線」を再確認し、抵抗や闘争ではなく、「協議・話し合い」で対処することにしたのである。

連合指導部を牛耳る電機、自動車などの民間大企業労組は、企業の海外進出、工場閉鎖、リストラに抵抗しないばかりか、積極的に協力した。当時の電機連合会長は、日経連に呼応して「海外進出は歴史的必然」「失業率一〇%やむなし」などと公言、派遣労働の自由化などを説き、「労使合意による社会的な合意」を唱えて、労働者の抵抗を封じた。

こうした労使協調の指導部の協力によって、大企業は日産リストラ、電機各社の大規模な人員削減、賃金凍結などを推し進め、世界的競争力を回復したのである。

連合評価委員会は、「労使協調路線の中にどっぷりと浸かっていて緊張感が足りない」と酷評した。

二つ目の事例。

〇二年春闘時の「トヨタ・ショック」。当時トヨタ自動車の会長で日本経団連の会長を兼ねていた奥田氏は、トヨタ労組がごく控えめな千円のベア要求(会社は一兆円の利益)を提出したことに対し、「もはや賃金か雇用かの選択を論議して済む状況ではない。いかに企業が生き残るか、その中で雇用をどこまで確保できるかを交渉しているのだ」と一喝、ゼロ回答で押し通した。このどう喝によって、「横並び春闘」が瓦解させられた。

連合は「雇用を最優先」するとして、賃上げの統一要求すら提起しなくなった。〇六年まで五年間続き、〇七年になってようやく「一%の賃金改善」を統一要求した。

リーマン・ショック後の〇九年から一三年まで、経団連の「労使一丸で難局を乗り越えよう」との呼びかけに応え、リストラや派遣労働者の首切りを容認、ベアの統一要求は出さなかった。

これが大企業の賃金引下げ攻撃に対する労使協調の連合指導部の対応の実際であった。それは、大企業が危機を乗り切るために、首切り、賃金引き下げ、非正規化など労働分野の規制緩和を容認するものであり、労働者階級に対する裏切りであった。

こうした過去の事例を紹介したのは、現在の連合指導部がこうした深刻な経験に学ぼうとせず、今春闘に際しても、労使協調を色濃く押し出し、「参加路線」の枠内に封じ込めようとしているからである。

連合指導部は、安倍政権の「デフレ脱却、経済好循環実現」に呼応し、経団連の「労使で懸命に知恵を出し合う」と言い、「対話の推進を通じた労使協調関係の推進・強化」に積極的に応じると表明している。「グローバル競争において日本の競争力を維持・強化するため、さらなるコミュニケーションの強化に努めていく」と。

さらには、すでに企業の側が投げ捨てた「生産性三原則」を持ち出し、生産性向上の国民運動としての「再評価・共有化」の必要さを説いている。

春闘の統一要求づくりでも、実質賃金が四年連続してマイナスとなり、労働者の生活は苦しくなっているにもかかわらず、「二%程度基準」と昨年よりも控え目の要求にした。自動車、電機など大企業労組の要求は、昨年の半分の三千円で、昨年の獲得実績さえ下回っているところもある。

これでは、労働者が生活できる大幅賃上げに向けた闘いは組織できず、苦難から脱却することなど到底できない。

(2)労使協調路線を打ち破り、闘いを構築するために

先進的活動家の皆さんは、連合指導部の労使協調路線を打ち破って春闘に向けての闘いを構築するために、労働者のこんにちの苦難の根源が多国籍企業を中心とする大企業の労働コスト削減による利潤の最大化にあること、多国籍企業のための対米従属政権がその「略奪」を支えていることを生きた材料、データを使って徹底的に暴露し、労働者の間で怒りを掻き立てなければならない。この二十年近く労働者は、自ら働いて生み出した付加価値を企業側によって一方的に略奪されてきた。春闘は、奪われてきた賃金を奪い返す闘いである!

併せて、安倍政権の「デフレからの脱却、経済好循環実現」のウソを暴露し、労働者にとっては収奪と搾取をもたらすものであり、自分の首を絞める政策であることを徹底して暴露しなければならない。

闘いの舞台は、個々の企業での経営者との闘いであるが、そうしたいわば全局的な認識に基づく政治思想上の準備が先行して行われていればいるほど、有利となろう。

また、要求づくりも、交渉も、職場の仲間の不満や怒りを汲み上げて行うことが肝心である。どの企業の職場にも、資本の側に奪われた賃金に対する怒りと生活の実態からくる不満が充満しているはずである。それを基礎に団結した力を結集し、それを背景に交渉で対峙し、必要なら、ストライキで要求を実現しなければならない。

連合のいくつかの産別の中に、職場の怒りを背景に、新たな闘いを構築した経験がある。トヨタ・ショック後の統一要求なしの春闘が続く中、〇四年春闘にJAMを中心とする「中小共闘」が組織され、「格差是正」を掲げて反撃が始まった。

今春闘でも、中小共闘は「大手追従、大手準拠」を転換する運動に主体的積極的に挑戦している。

このような中小労組の闘いに連帯し、共闘を進め、発展させることが重要である。

「底上げ・底支え春闘」と言うのなら、地方の可能なところで、中小企業の労働者、非正規労働者、大企業や公務労働者と共闘体制を組み、次第に波及するようにすべであろう。

さらに追求すべきは、アベノミクスで困難を強いられている他の社会層、中小企業や農民、自営業者などとの連携である。

結びに代えて

冒頭に述べたように、今春闘を取り巻く情勢、とりわけ世界情勢は、まさに「戦争を含む乱世」の激動となった。

世界経済は、昨年夏以降、リーマン・ショック後の起伏とは異なった、より深刻な、新たな局面へ移行した。

すでにわが国経済への影響は出ており、大企業は業績の下方修正や設備投資計画の見直し、リストラに踏み込んでいる。

春闘交渉は、厳しくなることを覚悟し、ハラを決めてかからねばならない。

アベノミクスも成り立たなくなっており、安倍政権の経済政策に対する批判も強まっている。

賃金闘争で隊伍を強化するだけでなく、政治の根本的転換、独立の政権を握るための闘いの準備を急がなければならない。(おわり)

Copyright(C) Japan Labor Party 1996-2016 |

|